[Memoria, cuerpo y sensibilidad, además del mar, serían las palabras claves para acercarse a la vida y al trabajo de Andrea Alejandro, hombre trans, marica, guayaquileño y artista multidisciplinario que sobrevivió a un centro de tortura mal llamado clínica de deshomosexualización, donde se cometen crímenes de lesa humanidad contra las personas LGBTIQ+].

– – –

Andrea Alejandro Freire atiende la llamada de Zoom en el local del Centro Cultural Guayaqueer. Es su director de programación y esos primeros días de octubre la agenda está repleta de actividades, puesto que el centro cultural inauguró la muestra colectiva Primera Línea y hay varias visitas guiadas. En nuestra conversación se ve una parte de las decenas de afiches que recuerdan el Paro Nacional de octubre de 2019 (tratan sobre las mujeres indígenas, la impunidad por las muertes de al menos trece personas, el racismo y más sucesos del levantamiento).

Sin saberlo, pocas semanas después, el gobierno de Guillermo Lasso impondría, de nuevo, un estado de excepción, pero ahora los motivos ya no serían el pánico y el caos ocasionados por la pandemia ni la conmoción social del levantamiento, sino algo que el gobierno llama “crisis de seguridad”. A decir de Alejandro, “los últimos dos años de nuestras vidas la hemos pasado en estados de excepción”.

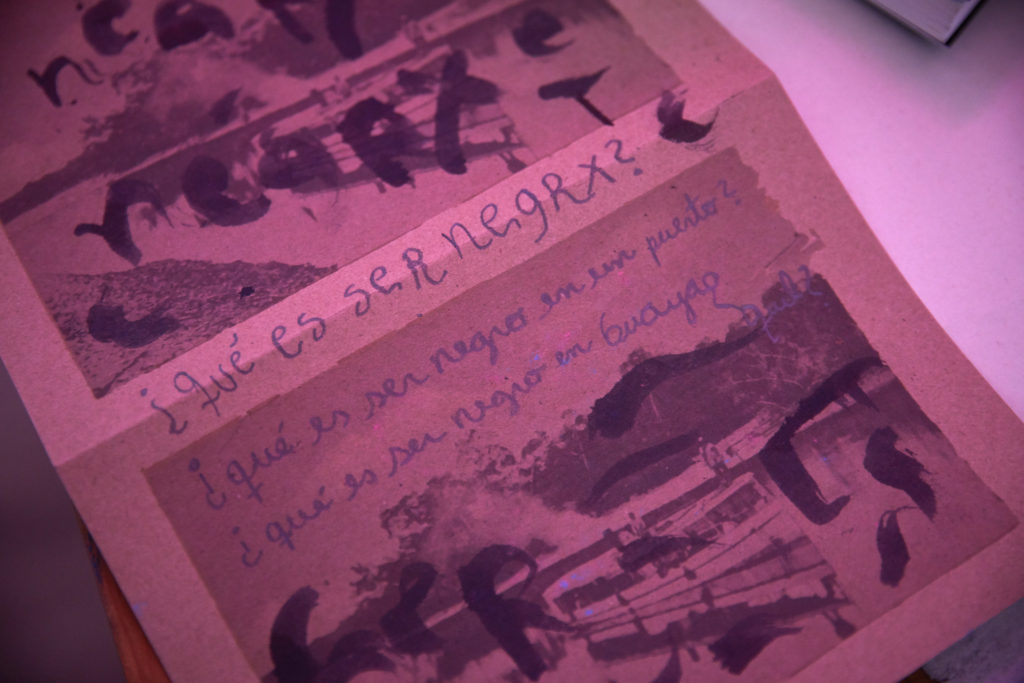

Andrea Alejandro tiene treinta y tres años y egresó de la carrera de Creación Teatral de la Universidad de las Artes. La memoria colectiva, tanto la práctica como el archivo, es parte central de su vida y su trabajo artístico. Hace unas semanas, en el marco de los veinticuatro años de despenalización de la homosexualidad en Ecuador, sus redes sociales virtuales recordaban a las activistas trans de los años noventa y sus manifestaciones en las calles.

Ese capítulo de fin de siglo en el país fue especialmente complejo para las personas trans (travestis, transgénero y transexuales) y de la diversidad sexogenérica. Mientras las trabajadoras sexuales trans percibían una leve disminución de la violencia y la discriminación en su contra, gracias a su insistente lucha en las calles, la libre elección de la orientación sexual y de la identidad de género dejó de ser un delito para la ley ecuatoriana. Pero a pocos años del hito histórico las denuncias volvieron a llenar carpetas y expedientes de las organizaciones de derechos humanos , de mujeres lesbianas, feministas y de la diversidad sexogenérica. De nuevo estaban a la orden del día las amenazas de grupos neonazis a mujeres lesbianas y a activistas gays, privaciones ilegales de la libertad, torturas, intento de ejecuciones extrajudiciales, abusos sexuales y violaciones perpetradas por agentes de la policía nacional, policía municipal y agentes penitenciarios contra mujeres trans en varias ciudades. Lo recopilaron y denunciaron: la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Quitogay, Proyecto Transgénero, FEDAEPS, Fundación Amigos por la Vida, Fundación Equidad, Fundación Causana y otras más, tanto así que ocupa un capítulo especial del informe de la Comisión de la Verdad (2010).

“Capaz en su momento hubiera sido imposible [de creer] si le decían a Marsha P. Johnson [mujer trans y negra, una de las protagonistas de la revuelta de Stonewall en Nueva York] que lo que ella estaba haciendo en la calle, al tirar esa piedra, iba a permitir que yo esté ahora a punto de graduarme de la universidad con una tesis acerca de los archivos sexo disidentes”, dice Alejandro con una gran sonrisa mientras mueve sus manos y mira a la cámara por la que conversamos. Cuando termina la oración, una de sus mejillas reposa en el dorso de su mano; la mirada, ahora, parece decir algo más allá de sus palabras y hace que la sonrisa amplíe su rostro.

En 2003, un día por la mañana en su casa, Andrea Alejandro estaba tomando su habitual taza de café cargado y conversaba con su madre sobre el extraño sabor ajeno a la bebida. Luego despertó en el piso “algo pegajoso” de un lugar desconocido y oscuro, con signos de haber sido violado. Tenía quince años, hacía ejercicio y le había contado a su mamá que le gustaban las chicas. Lo habían secuestrado y encerrado en contra de su libertad y a su madre –quienes le dijeron que podían “cambiar” a Andrea Alejandro– nunca le informaron sobre qué harían con su hija. Esto es: las prácticas y medicamentos que aplicaron a Alejandro –cuando todavía se reconocía como mujer–, ni sobre horarios de visita y, peor aún, si tenían licencia de funcionamiento –que, bajo ningún concepto, debían haberla tenido–. En el lugar, cuenta, “había mucha gente más que tenía problemas de adicciones”.

Estos sitios, según el análisis del abogado Felipe Rivadeneira Orellana (que sirvió de apoyo para el informe de mayo de 2020 del experto independiente Víctor Madrigal Borloz de la Organización de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género), operan –en la clandestinidad y al margen de toda ley– bajo dos formas: con la fachada de centros religiosos y camuflados en supuestos centros para tratar el consumo problemático de alcohol y otras drogas.

Gracias a los testimonios de las y los sobrevivientes de estos centros y que han sido recogidos durante los últimos quince años por la prensa ecuatoriana, así como por investigaciones independientes, se conoce sobre las modalidades de dichos centros y las prácticas denigrantes, inhumanas y crueles que realizan en su interior. El Estado ecuatoriano (que en varias ocasiones ha tenido llamadas de atención desde la ONU, la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos de derechos humanos), pese a que el Acuerdo Ministerial 080 de 2016 prohíbe que cualquier centro que trate adicciones oferte terapias de conversión, no tiene una política pública clara, efectiva, coordinada (pues las prácticas de conversión sexual ofertadas como “terapias” implican la vulneración y violación de una larga serie de derechos humanos) y que ordene acciones concretas para denunciar y sancionar –no solo administrativamente, como lo hace la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACESS– a estos sitios y a sus propietarios.

Gabriela Salazar, psicóloga clínica y psicoanalista de la Asociación Internacional de Psicoanálisis (IPA, por sus siglas en inglés), quien también formó parte del equipo de investigación y elaboración de la Guía Ética para la Práctica Psicológica en Quito (un proyecto de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y del Grupo Psicoanálisis Quito), menciona que este problema también se relaciona con “una deficiencia en la conciencia de trabajo desde la ética profesional en la clínica”. Se refiere a que en muchas ocasiones estos centros, y no solo los que ofertan las supuestas terapias de conversión, se establecen con personal no profesional. Además de que en Ecuador las regulaciones en torno a la práctica psicoterapéutica son insuficientes, pues se ha visto que estos centros, cuando dicen que entre su personal cuentan con psicólogos, estos no tienen formación en psicología clínica ni en psicoterapia (distinta a la ocupacional, a la general y a otras ramas de la psicología).

Para poder contrastar, verificar y dimensionar este profundo problema de salud pública y de derechos humanos, La Periódica solicitó a varias carteras de Estado (Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional por la Igualdad de Género, Fiscalía General y al ACESS), en reiteradas ocasiones, información sobre la existencia de protocolos, rutas o guías de denuncia, así como cifras actualizadas sobre cuántos centros clandestinos se han clausurado y cuántas denuncias han sido procesadas por la Fiscalía. No hay un solo número oficial que esas entidades hayan recabado. La única respuesta fue que, por pedido del CNIG, la SDH sigue elaborando este 2021 (con observaciones que ya dio la Defensoría del Pueblo en 2020) una “Ruta de Denuncia y Atención de Casos de Personas LGBTI recluidas contra su voluntad en establecimiento de salud, que prestan servicios de tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (ESTAD)”.

En esa solicitud de información que la Defensoría del Pueblo respondió a La Periódica se dice que: “a pesar de la insistencia realizada con oficio Nro. CNIG-ST-2021-0243-O, de fecha 31 de marzo de 2021, la SDH no ha respondido sobre la efectiva ejecución de las herramientas detalladas”. Se refieren a la “ruta” y a un acuerdo interministerial de “Medidas administrativas en la Función Ejecutiva para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”. En otras palabras, hay una ruta redactada, guardada en algún escritorio de la Secretaría de Derechos Humanos, y que no se aplica. Mientras tanto, el 8 de diciembre, en Mapasingue (Guayaquil), encontraron sin signos vitales a un joven de 28 años que apodaban “La Marilyn” en un centro clandestino para tratar adicciones a sustancias. Después del hallazgo, las autoridades clausuraron el lugar.

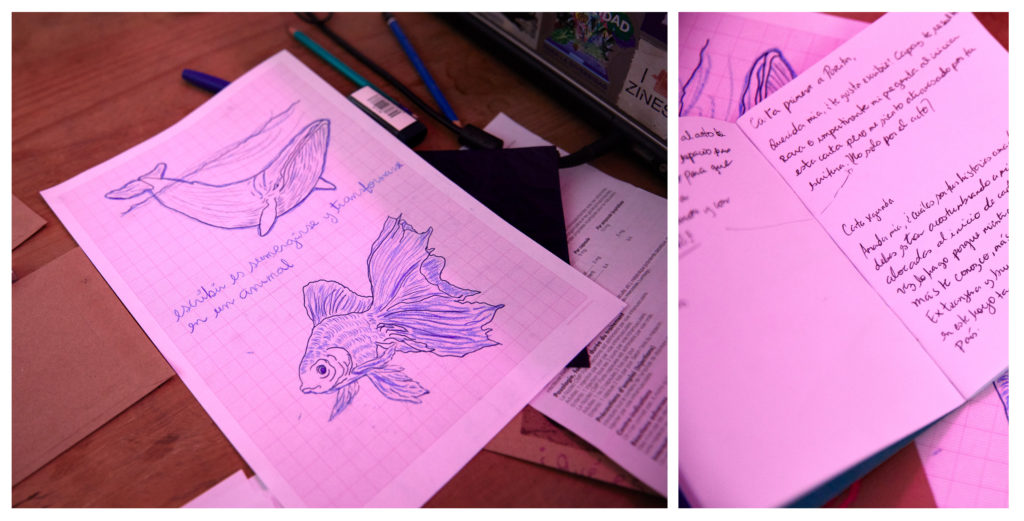

tesis de grado. Noviembre, 2021. Fotografía: Karen Toro.

De lo que recuerda Alejandro, fueron cerca de dos meses y medio de estar “todo el tiempo sedado” y de recibir, en aumento gradual, malos tratos, privación de la alimentación (al día recibía una ración personal de comida y un vaso de agua para tres personas), privación de su aseo personal, golpes físicos (con tablas en la espalda, puñetes y patadas en la boca del estómago) e insultos. Tenía quince años y esa temporada también la pasó junto a otra adolescente lesbiana y a un adolescente gay, de quienes Alejandro dice que probablemente solo estaban experimentando una etapa de su sexualidad. Los tres no se comunicaban con ninguna otra persona internada en el centro.

En esa dinámica estuvo involucrado Arturo Norero, pastor (y empresario, como menciona en su versión de estas prácticas en el pódcast “Nada que curar” de Lisette Arévalo y David Trujillo para Radio Ambulante. El hombre les daba sermones y obligaba, a través de los guardias del sitio, a que siguieran sus órdenes sobre atender al culto o la misa. Si se negaban a obedecer, las respuestas eran los castigos y los tratos degradantes. Ese hombre, dice Alejandro, estaba ahí para “comprobar que se habían curado” y parte de ello era forzar a los adolescentes a tener relaciones sexuales con personas del sexo opuesto. Fue así que lo obligaron a presenciar las constantes y cruentas violaciones –incluso grupales y con objetos– que aquellos hombres perpetraron contra sus dos compañeros.

“Me estoy haciendo. Me hago hasta llegar al hueso”

Una voz pausada, que parece acariciar cada palabra de su portugués carioca, dice: “Crear de uno mismo un ser es muy serio. Estoy creándome. Y andar en la oscuridad completa en busca de nosotros mismos es lo que hacemos”. Lo dice Luana Muniz, trabajadora sexual y activista trans brasileña, ícono de las disidencias sexuales de su país, en el documental Oscuro Barroco (de la directora Evangelina Kranioti). El ambiente nocturno, rodeado por el carnaval, está marcado por la algarabía de los cuerpos no canónicos que los focos de los medios de comunicación y el mercado prefieren ocultar. Pero la voz de Muniz, su presencia, y Río de Janeiro con sus existencias disidentes a la heteronormatividad hacen del documental un ensayo poético que exuda vitalismo y sensualidad. Parece que susurran: “no hay que ocultar la delicia de vivir”.

La frase de Muniz y el título de este fragmento fueron tomados de la novela Agua viva, de Clarice Lispector. Y es que pasa algo interesante: la narradora de Agua viva, en su carta a un interlocutor ausente, insiste en ir más allá de las palabras, más allá del lenguaje, más allá de las formas (incluso la novela como género literario se vuelve porosa), para tocar el núcleo mismo de la vida. También es sensual y a veces habla de “el dios”, una “fuerza de lo que existe” mas no un ente etéreo que ordena o reprime y cuyos “representantes” terrenales interpretan a su antojo a la “fuerza”.

Alejandro tiene sus propias prácticas espirituales. Cuando dice: “soy lucumi, hijo de Yemayá”, es fácil contraponer las fotos en las que aparece en Ayampe (provincia de Manabí), en las distintas convocatorias de la residencia TrueQué , de la que es coordinador. Su creencia la heredó de su bisabuela Alicia, quien además de ser cristiana evangélica, también practicaba la santería. Cuenta que con ella pasaban mucho tiempo juntos y Alejandro, que ya había aprendido a leer a los cuatro años, gracias a los cuidados y la estimulación temprana de sus tías abuelas, tíos abuelos, bisabuelas, bisabuelos, abuelas y abuelos –pues era la primera nieta, la primera hija, la primera bisnieta de la familia–, transcribía la Biblia con ella y le daba clases –contando apenas con ocho años– para que pudiera escribir más.

Su bisabuela sabía leer y escribir, pero en un nivel básico, pues no había crecido con su familia biológica, debido a que su madre murió en el parto y su padre la dejó en una casa para que al crecer fuese la empleada doméstica. Los cuidados que hicieron de Andrea Alejandro un lector precoz se debieron a que, al ser hija adoptiva, todo el núcleo familiar estuviera volcado a su educación durante su infancia. Así llegó la pasión por los diccionarios (su abuelo paterno que trabajaba de plomero le regaló un Océano I, cuando tenerlo significaba algo especial, porque no existían Wikipedia ni teléfonos inteligentes). Así también llegó Crimen y Castigo de Fiódor M. Dostoievsky, y así empezaron las preguntas constantes e incómodas sobre conceptos que Alejo no entendía y que los adultos de su entorno no supieron responder.

Año tras año sus libros y sus cuadernos –en los que escribía mucho– empezaban a desaparecer, pero él no dejaba el deseo de inventar palabras, buscarlas y de “querer ser diccionario”, cuenta Alejandro, como la narradora de Agua viva, que dice: “Pero la palabra más importante de la lengua tiene sólo dos letras: es. Es. Estoy en su meollo. / Todavía estoy. / Estoy en el núcleo vivo y blando. / Todavía”. Entonces lo central en esa indagación es el presente y el ser, algo que también se encuentra en la poesía de Alejandro. En este fragmento de Electra, por ejemplo, el sujeto lírico, autobiográfico, habla de un triunfo encarnado:

… Ya no temo a ser la hija bastarda de la luz, la moradora de la oscuridad. Soy el emperador de la metrópolis torturada. Mi pecho contiene un corazón demasiado pesado y grande para alojarse en sitio distinto de un pecho ensanchado por unos senos. Mi piel y mi cabeza tienen muchos habitantes.

… Tanto recuerdo, tanto escape, tanto vejamen, tantos escupitajos me desgastaron la sangre.

Los vacíos son la cicatriz de una gran herida. La herida supura. El grito se queda atascado en la herida. La herida desaparece. Aparece el vacío. HA MUERTO EL TEMOR.

Leemos ahí a un ser que se rehace en el presente llevando consigo el pasado. Vacíos, heridas y muerte van a otro sitio que no sea el de la destrucción o, en tal caso, es conjurada y se transforma, desde los huesos. Esto se hace aún más explícito en Yo, multitud, poema del que se ha tomado el título de esta crónica. Ese movimiento de reconocer en el presente el desastre ya acontecido, insistiendo en existir y habitar cada instante, nos lleva a otro campo de creación y exploración de Alejandro: la danza butoh.

El butoh le resultó atractivo porque “es la posibilidad de decir que mi cuerpo es suficiente para estar acá, entonces mi cuerpo es necesario para estar en el mundo, no necesito otro aditamento”. Como habla la narradora de Agua viva, lo que importa es ser, más allá de las formas, yendo a lo esencial. En esta danza no interesa el virtuosismo de la técnica ni la sincronicidad perfecta con los arreglos musicales, sino expresar con todo el cuerpo –en movimientos erráticos y extraños– ideas, críticas a las guerras y la violencia, reflexiones sobre la identidad y los roles de género y muchos otros temas. Se sabe que esta danza nació cinco años después de que fueron arrojadas las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Los cuerpos del butoh, pintados de blanco, sus miradas profundas, sus movimientos “sin sentido” fueron la respuesta para la desolación que dejó la guerra.

Alejandro, que habló de su experiencia diez años después de haber huido con sus dos compañeros de celda del centro de tortura, empezó a ir a terapia psicológica el año pasado. Me cuenta, con voz firme, que desde que empezó a hablar sobre aquella vivencia traumática, una estrategia que hasta ahora le ha servido para sobreponerse, y que le gusta mucho, es contar su testimonio “porque mientras más lo hablo, le quito poder”. Al hablar, dice, “lo voy sistematizando, se van aclarando las estructuras… repetirlo tanto hasta que el significado vaya cambiando” y ahí hace una pausa, sonríe y continúa hablando.

Desde hace seis años se ha dedicado a estudiar y a escribir filosofía (en las entrevistas, al surgir otros temas, como sus sentires sobre los animales no humanos, menciona a Baruch Spinoza, Gilles Deleuze, Félix Guattari), de ahí que pensar que no hay certezas, que “uno siempre está ahí en esas corrientes” –las de Yemayá y las de la vida, como dice Alejandro–, teniendo “mucha fe”, creyendo “que siempre hay otro camino por donde ir, que no esté atado a un solo rumbo” es el modo en el que también sobrelleva las secuelas del secuestro, las descargas de electroshock (que sin la supervisión técnica y médica obligatoria, pueden ocasionar en el momento lesiones musculares y óseas debido a la crisis epiléptica que provocan, y a largo plazo pueden dejar otras secuelas como espasmos musculares involuntarios), los castigos (como que se orinaran encima suyo entre cinco y siete hombres) y los golpes que le propinaban por resistirse a que lo violen (algo que no volvió a suceder estando despierta, de lo que recuerda).

La psicóloga Gabriela Salazar y Andrea Alejandro coinciden en que las familias –por desesperación, ignorancia o presiones sociales discriminatorias– que deciden internar a sus hijas e hijos en estos centros no conocen ninguno de los procedimientos y tratos que les dan. En el mismo nivel de desconocimiento están las condiciones mínimas que una persona debe exigir cuando la ingresan, o acompaña al ingreso, a un tratamiento ambulatorio o residencial en un establecimiento de salud.

De hecho, al no haber un programa pedagógico a nivel social (como las distintas campañas sobre vacunación o prevención de enfermedades) que informe sobre el error de las prácticas de conversión sexual (ofertadas como terapias) y sobre los procedimientos que se realizan en los centros clandestinos, se puede percibir que hay un desconocimiento generalizado en torno a la imposibilidad de imponer una orientación sexual o identidad de género (lo que empezaría a resolverse si los pénsums educativos incluyeran la Educación Sexual Integral), a las violaciones de derechos humanos, y la actuación ilegal y mafiosa de estos sitios y sus propietarios. Y es por este último punto –ya que tiene que ver con sus obligaciones, sus recursos y su estructura– que tanto activistas como organizaciones que defienden los derechos de las personas sexo disidentes y los derechos humanos en general, han señalado al Estado ecuatoriano como el responsable por omisión y negligencia de estos crímenes de lesa humanidad.

La Periódica entrevistó a cinco personas de distintas edades en Quito, Cuenca y Guayaquil y todas coincidieron en que bajo ninguna circunstancia permitirían que se torture física, psicológica y sexualmente a otra persona porque siente y piensa distinto a ellas y ellos. La respuesta fue la misma cuando se les preguntó si permitirían que torturen, abusen o violen a sus hijas o hijos por pensar y sentir distinto de la mayoría. Amada Almeida en Cuenca, de treinta y ocho años, fue más contundente y dijo: “de ninguna manera”. Patricia Flores, en Guayaquil, de cincuenta y cuatro años, respondió con un: “claro que no”. Incluso Juan Rosero, de cuarenta y tres años, que cree que hay “maltrato mental” en las personas LGBTIQ+, respondió que, si tuviese hijos o hijas con una orientación sexual distinta a la heterosexual, no los internaría sabiendo que en esos lugares se tortura a personas de múltiples maneras. De estas cinco personas, solo una dijo saber de la existencia de estos centros. Para las otras cuatro era la primera vez que lo escuchaban.

Hay preguntas cuyas respuestas son evidentes, pero no se puede no hacerlas. Salazar no duda cuando le pregunto si la orientación sexual y la identidad de género son motivos para ir a terapia. “Es tan motivo como si no estoy muy claro si seguir psicología o economía, si quiero tener dos hijos o tres, si me quiero quedar en esta ciudad o no, [es un motivo] como toda elección vital que le pone a uno en cuestionamiento”. Continúa: “no porque sea una enfermedad. Hay personas a quienes la identidad de género [o la orientación sexual] les genera cuestionamientos, hay a quienes no porque el espacio en el que han crecido no hace que sea un conflicto”.

“Te falta cumbia, mi amor”

Cuando Andrea Alejandro terminó de leer Alexis o el tratado del inútil combate supo que, a diferencia del protagonista de la novela breve de Marguerite Yourcenar, no iba a seguir negándose a sí mismo –en el caso de Alejandro– su masculinidad. De la carta que escribe el narrador de Alexis a su esposa, sabemos que es pianista y que su familia tuvo un pasado aristocrático con una fortuna venida a menos. Su voz melancólica, y repleta de reflexiones que son grandes frases morales, nos cuenta el pesar de ese inútil combate contra sí mismo: el luchar por todos los medios para no reconocer su homosexualidad, aunque nunca mencione la palabra.

Andrea Alejandro no recuerda si tenía veinticinco o veintiséis años, pero después de esa lectura supo que es un hombre trans. Ríe mientras me cuenta que así eligió su nombre, sabía que Alexis no le gustaba, ensayaba todos los días distintas combinaciones, hasta que dio con Alejandro y también se quedó Andrea, porque “era imposible borrar la historia de Andrea, no era una opción decir: no, nunca fui así”. Entonces, la fluidez nominal, cuando se trata de referirse a sí mismo o cuando otras personas lo llaman, hace que se sienta “convocado con cualquiera de los pronombres y por cualquiera de mis nombres”.

En una de las entrevistas, ya en su casa y acompañado por sus gatas y su perro, me cuenta que desde que empezó la actual pandemia ha dejado de ir a fiestas y mezclar música como DJ –ese día lleva una camiseta con un diseño pop y chichero que reza: “Te falta cumbia, mi amor”–, pues no se siente seguro, aunque muchas personas ya estén retomando esa esfera de la vida social en Guayaquil. La urbe porteña, donde nació y donde reside, fue de los lugares más arrasados en Ecuador a inicios de esta crisis, en gran parte por la negligencia de las autoridades locales, pero también porque el sistema de salud público nacional atraviesa un constante desmantelamiento y porque hay condiciones de desigualdad económica y social en la urbe.

Como persona que vive con VIH, y al ser activista de las disidencias sexuales, Alejandro y mujeres trans organizadas y trabajadoras sexuales atravesaron el fallecimiento de varias de sus compañeras a causa de la crisis sanitaria en Ecuador. Justamente, a mediados de octubre, una de las entrevistas tuvo que posponerse porque Alejandro y algunas de sus compañeras trans acompañaron el funeral de la lideresa y activista trans de la organización Huellas, de General Villamil (pequeña ciudad de la provincia del Guayas, también conocida como Playas). La causa de su fallecimiento fue la demora en la entrega de su terapia antirretroviral.

La muerte de la activista trans de Playas, ciertamente, trae dolor y tristeza a todo su entorno, como lo menciona Alejandro. En cambio, en el discurso del conservadurismo social y el liberalismo económico, es una cifra más (incluso se han visto opiniones en Twitter, a causa de las masacres en las cárceles del país en las que han muerto personas trans privadas de libertad, que han hecho apología de las ejecuciones extrajudiciales) y desde una perspectiva histórica y crítica del Ecuador, se sabe, da cuenta de la violencia estructural hacia las poblaciones sexo disidentes y de la diversidad sexual.

La psicóloga clínica Gabriela Salazar recalca que el solo hecho de que una persona acepte su orientación sexual o su identidad de género distinta de una obligada heterosexualidad o de la norma cisgénero ya puede ser algo complejo. Esto, en buena parte, se debe a que “para el discurso dominante estos grupos son considerados una ‘amenaza’ al orden social, en virtud de que no acatan la norma heterosexual y patriarcal de la sociedad. Por el cuestionamiento a los roles social y tradicionalmente definidos para los géneros, tales grupos padecen a diario una fuerte condena moral, violencia y exclusión social”, así lo señala el informe de la Comisión de la Verdad.

Andrea Alejandro no se identifica como sobreviviente de estos centros de tortura, pero sí como una “víctima de la violencia estructural”. Y es que es inevitable reconocer un patrón trans, lesbo y homofóbico que persiste desde ciertas esferas de poder en Ecuador. Alejandro considera que estos centros de tortura, así como la discriminación y la falta de acceso a vivienda, educación, trabajo y salud de la población trans, responden a una necropolítica. Es decir, a unas formas organizativas de poder que ordenan –a través de una serie de estrategias, acciones y discursos– cómo ciertas personas pueden vivir y cómo otras deben morir. O también, si se arriesga una hipótesis radical, basada en las masacres de los últimos meses de la crisis carcelaria: ejercer poder para dejar morir.

Entonces, como dice este artista multidisciplinario, si las personas que salen de esos centros “ya no quieren saber nada más de su sexualidad” porque las han castigado con esa finalidad –y mediante ese “escarmiento”, en sus palabras, se da un mensaje ejemplar de qué es lo que les espera a otras y otros–, están anulando a esas personas y las obligan “a estar aquí [en el mundo, en sus vidas] sin poder estar aquí”. Esa forma de organizar y dominar a los grupos sociales es la que también genera la deshumanización de las personas LGBTIQ+ y la que justifica todo el grupo de hechos de violencia extrema aquí descritos y mencionados. Alejandro lo confirma: como sociedad civil estaríamos ante una maquinaria que quiere producir personas obedientes a la heteronormatividad.

Para Andrea Alejandro, lo que funcionaría para detener la proliferación de estos sitios clandestinos e ilegales, así como su cierre definitivo (y no que se reformen por sugerencias de funcionarios de ACESS, como lo reporta Felipe Rivadeneira Orellana en la investigación ya mencionada), sería poder “denunciar a la clínica [el centro] y la clínica tendría que pagar una reparación económica”. Al mismo tiempo, el Estado ecuatoriano debería reconocer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad para llevarlos a sanción e iniciar la reparación de las víctimas.

“Una vez que hay una ruptura de ese tamaño, y una intervención así en la vida, ya no solamente es una cuestión de la familia”, recalca Alejandro. Así también lo refieren Gabriela Salazar, el experto independiente de ONU Víctor Madrigal Borloz en su informe y varias organizaciones sociales de la diversidad sexual, feministas y de derechos humanos: esta problemática, definitivamente, no se limita a un asunto familiar ni privado.

Las víctimas y sobrevivientes, al parecer, no tienen a dónde acudir para exigir justicia –y que no se les ofrezca como única opción denunciar a sus familias– porque no hay la política pública necesaria que lo garantice. Lo que sí hay es un instructivo claro para obtener la licencia de funcionamiento de un Centro de Salud para Tratamiento de Adicción al Alcohol y otras Drogas, elaborado por el ACESS. También es accesible conocer los precios de esas licencias para los establecimientos privados que cumplen los requisitos técnicos, administrativos y legales; estos oscilan entre los 192 y los 288 dólares. En contraposición, según el informe de Madrigal Borloz, el promedio mensual que pagan las familias por el internamiento de sus hijas e hijos en los centros clandestinos que ofrecen terapias de conversión es de 500 dólares. Haciendo cuentas, estos sitios, que muchas veces retienen en condiciones de hacinamiento y en contra de su voluntad a entre diecinueve y cuarenta personas (LGBTIQ+ y con consumo problemático de sustancias), pueden llegar a acumular desde 10.000 hasta 17.500 dólares al mes.

Andrea Alejandro, en más de una ocasión durante las varias entrevistas que le hice por Zoom, mencionó que el daño ocasionado es “para toda la vida”. En efecto, la descripción seria y minuciosa de las secuelas de cada evento traumático que enfrentan las personas LGBTIQ+ en esos sitios podrían llenar más de veinte páginas de un procesador de texto, solo desde el aspecto médico y psicológico. Esto no significa que haya modos de restitución, aunque, como dice Gabriela Salazar, se necesitan de recursos económicos para costear las terapias –puesto que el Estado no está contemplando esta opción de reparación integral–, además del deseo de sanar esas heridas inscritas en todas las esferas del ser.

Aun así, a Alejandro también lo repara “cada vez que alguien dice: ah, esto no está bien, no le voy a hacer esto a mi hija”. Como lo ha mencionado en las entrevistas, lo que está en el fondo de pensar un horizonte distinto a la violencia –y que en ese horizonte las víctimas puedan exigir justicia– también es la no repetición. En palabras de Salazar, a nivel social “debemos tener mucho más cuidado de evitar que [las personas LGBTIQ+] sufran condiciones de crueldad y de traumatismo o de creer que estos espacios pueden traer algo bueno”.

En una de las últimas entrevistas, Andrea Alejandro me cuenta que tiene que hacer una hoja volante para anunciar en sus redes que venderá colada morada. Semanas antes de entrevistarlo había visto en su cuenta de Instagram la publicación de una imagen con el dibujo de un gatito: “ayúdame a pagar mis cuentas de salud. Debo cubrir varios tratamientos médicos y necesito ayuda para solventarlos”. En el texto, Alejandro explica que una condromalacia rotuliana (desgaste en las rótulas de las rodillas) lo estaba aquejando, además de otras enfermedades que debía seguir costeando junto a los suplementos inmunológicos que necesita para contrarestar los efectos de vivir con VIH. De esa publicación lo que me llamó la atención fue su tono tierno y cómico y la imagen clara y precisa.

Ahí no vi un halo mortuorio pese a la existencia de un cuerpo transformándose por los procesos que marcan las enfermedades. Ahí, se puede palpar, como diría la protagonista de Agua viva: “El cuerpo [que] se transforma en un don. Y se sabe que es un don porque se está sintiendo, de una fuente directa, la dádiva de repente indudable de existir milagrosa y materialmente”.

Equipo de trabajo para esta historia:

- Jeanneth Cervantes

Cordinación y edición general

- Karen toro

Fotografía, registros en video y curaduría

- Gabriela Toro Aguilar

Reportería e investigación

- Samantha Garrido

Producción audiovisual y webmaster

- Daria #LaMaracx

Diseño gráfico y gestión de medios

- Cristina Mancero

Corrección de estilo

Especial realizado con el apoyo de:

Esta crónica ha sido producida con el financiamiento de la Unión Europea en el marco del proyecto «Adelante con la Diversidad – Región Andina», su contenido es responsabilidad de La Periódica – Revista Digital Feminista, no es un reflejo de los puntos de vista de la Unión Europea.

Autoras