No sé por dónde empezar porque siempre me vence lo emocional. Me provoca indignación el leer titulares de algunos medios de comunicación; comunicados de prensa, e incluso los posteos de las cuentas digitales del Estado que reivindican la violencia, la justifican y hasta la legitiman.

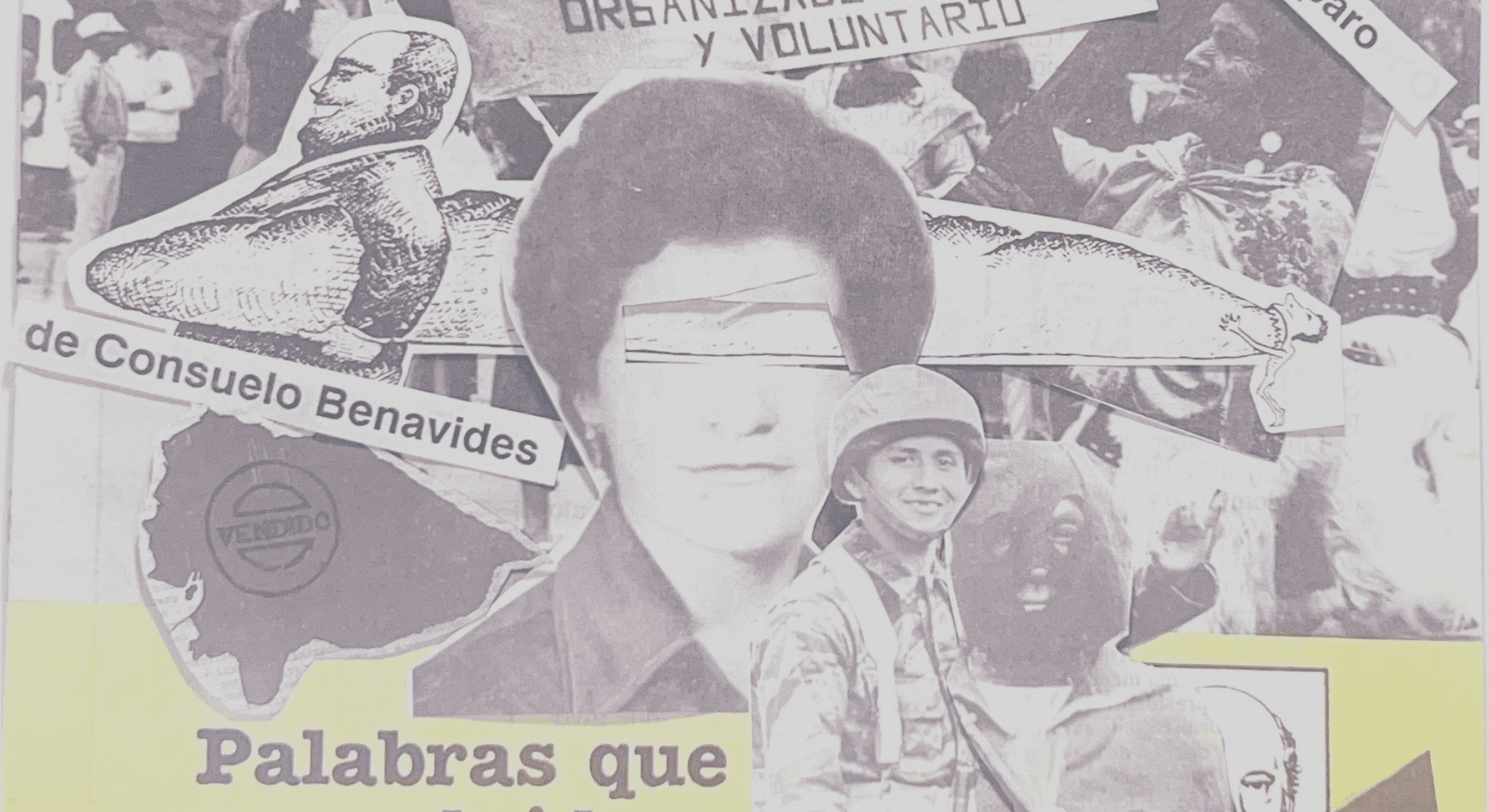

Frases que calan hondo, que se afianzan en el miedo, que buscan reducir nuestras alternativas al encierro: “guerra interna”, “narcoterrorismo”, “colaboración con grupos delictivos”, “ajuste de cuentas”… Palabras que no explican nada, pero que instalan un sentido común de sospecha, condena y estigma, donde las víctimas dejan de ser víctimas y se vuelven culpables de su propia muerte.

¿Cuándo dejará de ser nuestra culpa que nos maten?

En 2014, Ecuador tipificó el femicidio. Dos años más tarde —en el 2016— la Plataforma Justicia Para Vanessa convocó por primera vez a organizaciones y colectivos a marchar bajo una consigna que aún nos atraviesa: Vivas Nos Queremos. El objetivo era claro: posicionar el feminicidio como una violencia —un delito— que no ocurre en el vacío, sino bajo la complicidad del silencio social y la inoperancia estatal.

Ese mismo año, desde esa experiencia, empecé a soñar con una comunicación feminista. En las redacciones, muchas reporteras —la mayoría mujeres— empezaban a cuestionar las violencias normalizadas y a insistir en que el femicidio debía tratarse como lo que era: un crimen prevenible, una violencia que golpea a mujeres y mujeres trans solo por serlo.

¿Por qué enfatizo en que eran mujeres las reporteras? Porque en aquel tiempo llevaba la relación entre los medios de comunicación y la Plataforma Vivas Nos Queremos, y quienes en su mayoría eran enviadas a cubrir plantones, acciones de calle e incluso las mismas marchas, eran las mujeres.

Aún recuerdo a una de las reporteras —que con los años se volvió más cercana—. Un plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Estado en Quito. Se dibujaban siluetas en el piso con los nombres de las víctimas y se anunciaba la primera movilización que se daría en noviembre de 2016. La reportera, que había asistido a varias coberturas, mientras me pedía más información y entrevistas, me confesaba que con esta acción se daba cuenta de que vivía violencia en su sala de redacción. Cuando decidió ser madre todo se volvió más difícil y su voz fue casi anulada en el medio de comunicación, como si el maternar la dejara sin capacidad de cubrir temas o de opinar a la par de sus colegas varones, quienes también eran padres.

Ella, recuerdo, peleaba los temas en la redacción y nos pedía una buena vocera para que el tema tuviera relevancia en el medio y llegara a las páginas centrales. Esa pelea que ella arrancó con coherencia era y sigue siendo insuficiente, porque algo es real: una cosa es quien hace la reportería y otra, muy distinta, quien hace la dirección editorial.

A esto se suma que muchos de los prejuicios y estigmas que existen socialmente se cuelan en las narrativas periodísticas. Y ahí vi el límite. Si bien había periodistas comprometidas que peleaban los temas y los ponían en agenda, los medios tradicionales —que además funcionan como corporaciones— insistían en dibujar a la mujer buena: la esposa fiel, la hija ejemplar, la amiga solidaria, la hermana intachable, la excelente trabajadora…. ¿Qué pasaba con las que no cumplimos esa medida estándar? Las que salimos de fiesta, bebemos, tenemos relaciones sexuales, no somos heterosexuales, no saludamos a la vecindad o simplemente no agradamos a todos. Al idealizar la bondad de las víctimas, los medios construían una narrativa que dejaba en el margen a todas las demás: las que, implícitamente, “merecían” una muerte violenta, las mujeres malas.

Frente a esa limitación y deshumanización —y a muchas otras que merecen otro espacio— nació La Periódica. Entendí que el periodismo necesita posturas políticas claras, cuestionamientos que se nutran de otros ámbitos de las ciencias sociales y líneas editoriales transparentes.

Y es inevitable que vuelva a esa premisa cuando leo recientemente titulares como:

- Menor asesinada habría tenido vínculos criminales

- Estudiante asesinada a tiros afuera de un colegio en Manta “era colaboradora de Los Choneros”, dice la Policía

¿De verdad? ¿Qué está pasando con los medios? ¿Qué está pasando con el oficio? Leo y siento un retroceso abismal. El mismo retroceso que ocurre actualmente en una universidad pública de Ecuador, donde hablar de género en la carrera de comunicación social se ha vuelto “imposible”. ¿Será que los discursos conservadores están ganando terreno en los espacios académicos que en teoría eran “críticos”? Entonces, ¿qué profesionales se están formando? ¿Periodistas que obedezcan, que no cuestionen y que reproduzcan el discurso oficial machista y hasta patriarcal? Porque no hay nada más opresor que esta narrativa de guerra.

También me pregunto por las audiencias: ¿qué están exigiendo realmente? La frase “prensa corrupta” se ha naturalizado al punto de limitar el trabajo de calle de quienes queremos ejercer el oficio. Y, al mismo tiempo, la crítica muchas veces no se orienta a demandar periodismo con rigor, fuentes y datos, sino a escoger únicamente aquello que confirma lo que se quiere escuchar, como si eso fuese garantía de buen periodismo. Es más fácil viralizar una nota deficiente, sin rigor, cargada de estigmas, que una que intente narrar de forma distinta. Ahí también hay una responsabilidad: sostener o no la eficacia de narrativas que, con esfuerzo, buscan otras maneras de contar las historias.

A esto se suma las condiciones que se viven en las escuelas de comunicación y la idealización de un oficio que de a poco ha sido menoscabado y menospreciado.

Yo no quería ser comunicadora; soñaba con la sociología

Tiempo atrás me invitaron a hablar en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Ponentes hombres y mujeres repetían que había que agradecer al alma máter, que era “el mejor oficio del mundo”. Yo no pude seguir ese libreto. En primer lugar porque recuerdo lo titánico que fue sostenerme en la universidad pública: la consigna era cernir estudiantes, hacer que se harten, para que la competencia profesional fuera menor. Sin hablar del acoso sexual que muchas vivían por parte de docentes varones que aún siguen dando clases ahí y que fueron, en su momento, la causa de que más de una se cambiara de universidad en el mejor de los casos, o simplemente renunciaran a la carrera porque eran situaciones invivibles.

Recuerdo claramente a docentes —que también siguen dando cátedra— decirnos a las mujeres que solo llegábamos a la Facultad a conseguir marido y nada más. Es importante mirar con pragmatismo las prácticas machistas y clasistas que también se viven en las aulas, para desde ese lugar cuestionar las narrativas que ahora se publican, porque ese es el lugar donde también aprendimos a obedecer y callar las atrocidades.

Con honestidad, dije en aquella charla, que yo no quise ser comunicadora, que mi amor platónico siempre fue la sociología. Elegí comunicación casi por descarte, buscando una carrera que garantizara empleo y siguiendo la herencia de una tía y un tío periodistas. Lo conté sin romanticismo: si fuera por la educación formal y por mi breve paso por un medio tradicional impreso, yo no estaría aquí. Lo que me sostuvo en el oficio vino después: del activismo, de la comunicación popular, de la certeza de que contar historias podría ser una herramienta política vital.

Uno de los episodios que recuerdo con cariño para entender el que hacer de la comunicación y el periodismo ocurrió hace 20 años cuando empecé a trabajar en el equipo de Radialistas Apasionadas y Apasionados. José Ignacio López Vigil me dijo apenas agarré el micrófono radiofónico: “Tienes que olvidar todo lo que aprendiste en las aulas”. Y lo hice. Reaprendí el oficio desde la comunicación popular, desde el amor a contar historias como posibilidad de amplificar voces, nunca de “dar voz a los sin voz”, frase que por cierto me parece que guarda en sí misma la noción de que la gente necesita que le den hablando, cuando no es así: cada persona ejerce la comunicación como un derecho de manera permanente. Y así nació mi amor por el periodismo: como espacio crítico, cercano a la vida, como misión de vida (aquí sí me permito ser romántica).

Hoy, después de tantos años de soñar con un periodismo con enfoque feminista, me duele, preocupa y al tiempo siento rabia al volver a leer titulares que nos arrebatan dignidad: menor vinculada al crimen, estudiante colaboradora de Los Choneros. Titulares que afianzan la narrativa de la guerra. Esa guerra que nos venden como perpetua, que dibuja enemigos constantes y que nos deja sin alternativas sociales ante la crisis de seguridad. Esa guerra que va tomando las calles, las vidas y las narrativas no puede ser parte de nuestras agendas, porque nos juzga, nos condena, nos culpa. Nos vuelve cómplices de la violencia que supuestamente narra.

Disputar las narrativas y recurrir a más de una fuente en las notas periodísticas es urgente. Repetir solo las voces oficiales, sin ningún cuestionamiento es riesgoso: perpetúa la idea de que alguien, en algún lugar, merecía ser asesinada. Hacerlo significa actuar en complicidad con la impunidad, con el perfilamiento racial y de clase, y al mismo tiempo impedir que se mire lo insoportable: adolescentes asesinadas en la puerta de los colegios, colegios que ahora el gobierno pretende “intervenir” con policías.

¿Desde cuándo las víctimas son responsables de sus muertes? Sé que cuestionarse constantemente en un contexto como el nuestro es complejo; vivir a la velocidad de los eventos nos deja sin aliento, sin paz, en permanente intranquilidad. Más aún cuando el periodismo también implica riesgos mayores como amenazas, muertes violentas, exilio y todo un desafío de sobrevivencia. No podemos permitir que nos maten dos veces: primero con las balas y después con las palabras.Es una responsabilidad del oficio no ser ventrílocuos de las narrativas del poder.

Autoras

Jeanneth Cervantes Pesantes

-

jeanneth@laperiodica.net

-

@JanetaCervantes